Das Verständnis und der Umgang mit dem CO2-Fußabdruck sind zentrale Maßnahmen für Unternehmen auf der ganzen Welt. Ein wichtiger Aspekt dieses Prozesses ist das Sammeln und Analysieren von Primär- und Sekundärdaten, die jeweils einzigartige Einblicke bieten und unterschiedliche Auswirkungen auf Strategien zum Kohlenstoffmanagement haben. Dieser Blog befasst sich mit den Nuancen dieser Datentypen und beleuchtet ihre Bedeutung, die Erhebungsmethoden und ihre jeweilige Rolle bei der Steuerung von Unternehmen zur Erreichung der Netto-Null-Ziele.

Primäre Daten

Was sind Primärdaten bei der Messung der CO2-Emissionen?

Bei der Messung der CO2-Emissionen werden bei den Primärdaten Informationen direkt aus den Aktivitäten gesammelt, die innerhalb der Wertschöpfungskette eines Unternehmens stattfinden. Diese Daten gelten als Goldstandard, da sie direkt von der Quelle stammen und unverfälschte Einblicke in die betrieblichen Auswirkungen des Unternehmens auf die Umwelt bieten. Da Primärdaten in direktem Zusammenhang mit den spezifischen Prozessen eines Unternehmens stehen, sind sie für eine präzise Bewertung der CO2-Emissionen unverzichtbar und ermöglichen gezielte Strategien zur Reduzierung.

Was sind Beispiele oder Quellen für Primärdaten?

Der Reichtum der Primärdaten beruht auf ihrer Vielfalt, die ein breites Spektrum betrieblicher Aktivitäten umfasst:

- Produktionsverfahren: Direkte Emissionsdaten aus Herstellungs- oder Betriebsprozessen.

- Verkaufstransaktionen: Informationen über den Verkauf von Waren und Dienstleistungen, die mit Emissionen korreliert werden können.

- Interaktionen mit Kunden: Daten aus der Nutzung durch Verbraucher und Feedback, die Aufschluss über die Emissionen im Produktlebenszyklus geben können.

- Stromrechnungen und Zählerstände: Unter anderem direkte Messungen des Energie- und Wasserverbrauchs.

Diese Beispiele unterstreichen die Tiefe und Breite der Primärdaten und unterstreichen ihre zentrale Rolle bei der Bewertung der CO2-Emissionen.

Wie sammelt man Primärdaten?

Die Erfassung von Primärdaten ist ein vielschichtiges Unterfangen, das einen strategischen Ansatz erfordert. Eine weit verbreitete Technik beinhaltet den Einsatz verschiedener Tools und Methoden, um Daten genau zu erfassen:

- Zusammenarbeit mit Lieferanten: Das Sammeln von Energiedaten von Lieferanten und Partnern ist entscheidend für das Verständnis Scope-3-Emissionen (indirekte), die oft einen erheblichen Teil des CO2-Fußabdrucks eines Unternehmens ausmachen.

- Aufzeichnungen kaufen: Die Verfolgung der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen kann Aufschluss über die Emissionen in der Lieferkette geben.

- Zählerstände und Stromrechnungen: Stellen Sie direkte Nachweise über Energieverbrauch, Wasserverbrauch und andere Versorgungsdaten bereit.

- Technische Modelle und direkte Überwachung: Diese Methoden ermöglichen die detaillierte Kartierung und Messung der Emissionen bestimmter Prozesse.

Was ist, wenn Sie keine Primärdaten erhalten, die Sie in Ihre Kohlenstoffmessung einbeziehen können?

In einigen Fällen ist das Sammeln von Primärdaten möglicherweise nicht durchführbar. In solchen Fällen sollten Unternehmen ihre Bemühungen zur Kohlenstoffmessung nicht einstellen. Stattdessen wird die Nutzung sekundärer Daten zu einer praktikablen Alternative.

Sekundärdaten aus international anerkannten Datenbanken und Veröffentlichungen können die Lücken schließen. Wenn die Qualität oder Spezifität der Sekundärdaten nicht ausreicht, können Proxydaten — Daten aus ähnlichen Aktivitäten — angepasst oder skaliert werden, um sie besser an die betrieblichen Abläufe des Unternehmens anzupassen. Dieser pragmatische Ansatz stellt sicher, dass Unternehmen weiterhin fundierte Entscheidungen zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele treffen können.

Was sind die Vorteile von Primärdaten?

Die Verwendung von Primärdaten bei der Messung von CO2-Emissionen bietet erhebliche Vorteile, darunter:

- Spezifität für das Geschäft: Es bietet ein unvergleichliches Maß an Detailgenauigkeit und Relevanz für die eigenen Abläufe des Unternehmens.

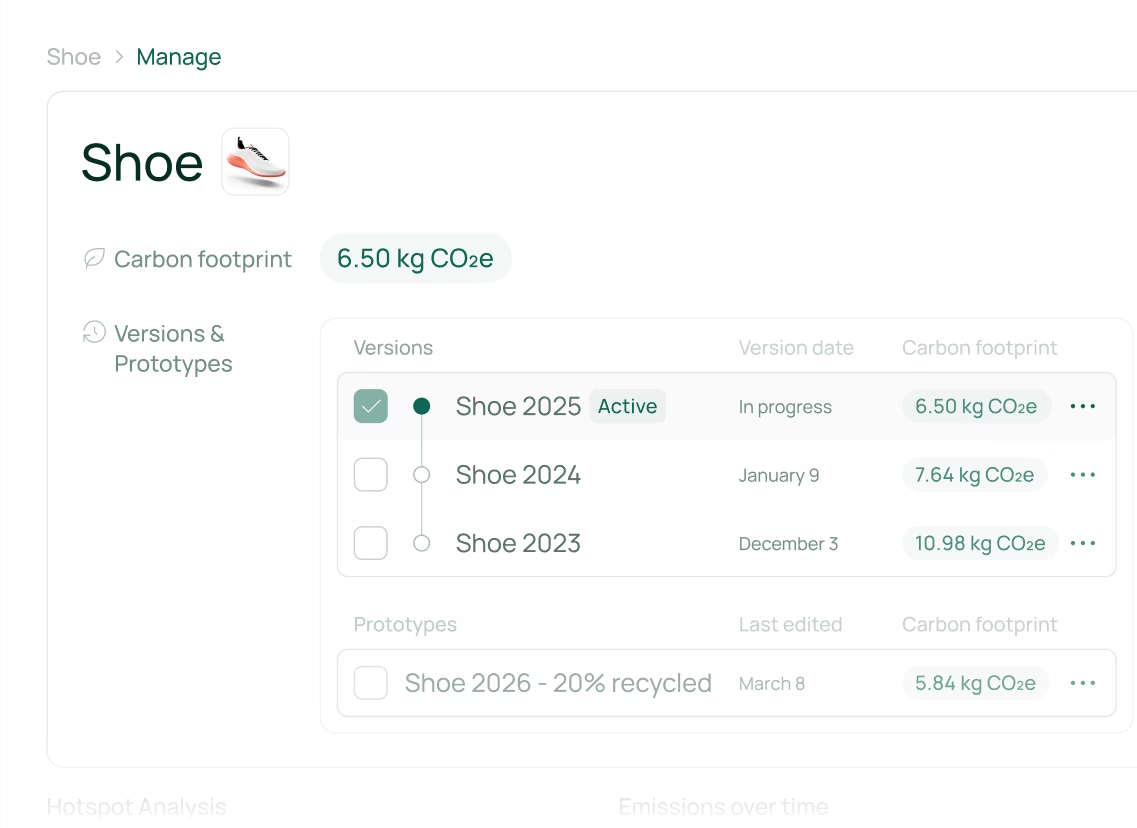

- Benchmarking-Funktionen: Ermöglicht die Verfolgung von Emissionen im Zeitverlauf und die Bewertung der Wirksamkeit von Reduktionsstrategien.

- Lieferantenvergleich: Dieses Tool ermöglicht genaue Vergleiche der Treibhausgasemissionen zwischen Lieferanten innerhalb derselben Wertschöpfungskette und hilft so bei der nachhaltigen Lieferantenauswahl.

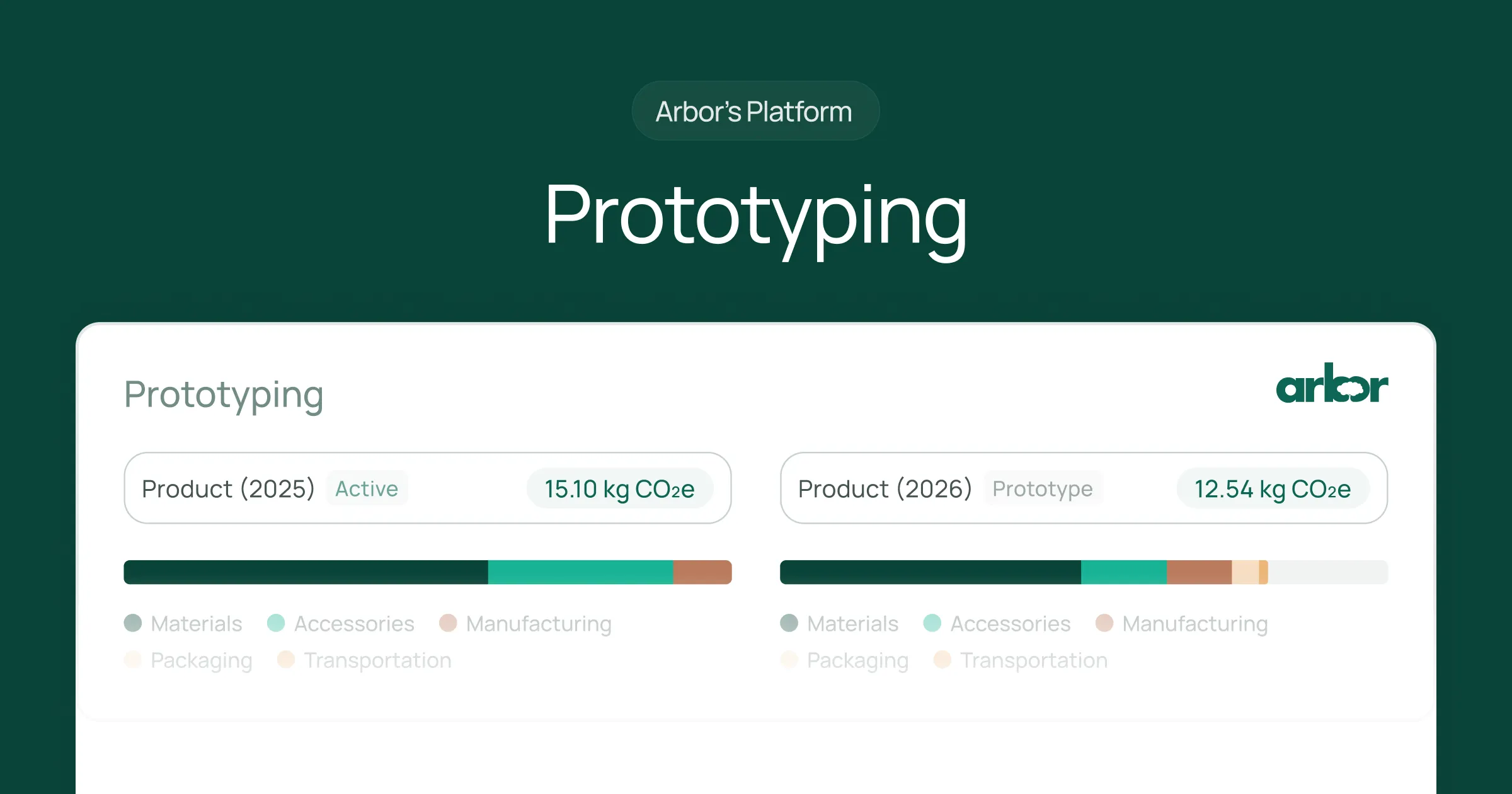

- Fortschrittsverfolgung: Unverzichtbar für die Festlegung und Verfolgung von Netto-Null-Zielen, da es Unternehmen ermöglicht, ihre Strategien auf der Grundlage genauer Daten zu messen und anzupassen.

Was sind die Nachteile von Primärdaten?

Trotz ihrer Vorteile sind die Erfassung und Anwendung von Primärdaten nicht ohne Herausforderungen:

- Kosten- und Ressourcenintensität: Die Prozesse zur Erfassung von Primärdaten können kostspielig und zeitaufwändig sein.

- Probleme bei der Datenüberprüfung: Die Sicherstellung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Daten, insbesondere von externen Partnern, kann Schwierigkeiten bereiten.

- Komplexität der Datenerfassung: Der Bedarf an speziellen Tools oder Methoden kann den Prozess komplizieren und erfordert Fachwissen, über das möglicherweise nicht alle Unternehmen intern verfügen.

Primärdaten sind der Eckpfeiler einer genauen und effektiven Messung der CO2-Emissionen. Ihr direkter Zusammenhang mit den Aktivitäten eines Unternehmens bietet beispiellose Einblicke in die Umweltauswirkungen der Geschäftstätigkeit und macht sie zu einem leistungsstarken Instrument für Nachhaltigkeit. Es erfordert jedoch einen strategischen Ansatz für die Erfassung, Analyse und Anwendung, der mit dem Verständnis der Grenzen und der intelligenten Nutzung sekundärer Daten, falls erforderlich, abgewogen wird.

Für Unternehmen, die ihren CO2-Fußabdruck wahrheitsgemäß bewerten und reduzieren möchten, ist es von entscheidender Bedeutung, die Feinheiten der Primärdatenerfassung und deren Integration in umfassendere Nachhaltigkeitsbemühungen zu beherrschen.

Entdecken Sie, wie Arbor Ihre Nachhaltigkeitsbemühungen optimieren kann und stellen Sie die Tools zur Verfügung, mit denen Sie Ihren CO2-Fußabdruck genau messen und reduzieren können. Sprechen Sie noch heute mit unserem Vertriebsteam, um einen maßgeschneiderten Ansatz zu erhalten, um ein Netto-Null-Unternehmen zu werden.

Sekundäre Daten

Was sind Sekundärdaten bei der Messung der CO2-Emissionen?

Sekundäre Daten sind eine ergänzende Datenquelle. Dieser Datentyp stammt nicht direkt aus den spezifischen Aktionen oder Prozessen eines Unternehmens, sondern stammt aus externen Datensätzen und Forschungsarbeiten, die nicht unmittelbar mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verknüpft sind.

Sekundärdaten sind eine unschätzbare Ressource, insbesondere wenn eine direkte Primärdatenerfassung nicht möglich ist. Sie bietet Einblicke und Benchmarks aus breiteren Branchenkontexten. Ihre Einbeziehung in die Strategien zur Kohlenstoffmessung ermöglicht ein umfassenderes Verständnis des ökologischen Fußabdrucks eines Unternehmens, wobei etabliertes Wissen und Datenpunkte als Grundlage für Maßnahmen zur Emissionsreduzierung genutzt werden.

Was sind Beispiele oder Quellen für Sekundärdaten?

Sekundärdaten werfen ein breites Netz auf und erfassen eine Vielzahl von Informationen, die für die Analyse des CO2-Fußabdrucks von entscheidender Bedeutung sind:

- Branchen-Benchmarks: Bietet eine vergleichende Analyse der durchschnittlichen sektorspezifischen Emissionen.

- Veröffentlichte Recherchen und Marktanalysen: Bereitstellung von Einblicken in Trends, Innovationen und Effizienzstandards.

- Lebenszyklus-Datenbanken: Bereitstellung quantifizierter Umweltauswirkungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

- Wissenschaftliche Arbeiten und Statistiken: Beitrag wissenschaftlicher Genauigkeit und validierter Daten zu den Emissionsfaktoren.

Diese Quellen bilden das Rückgrat für Sekundärdaten und bereichern die Bewertungen der CO2-Emissionen um eine tiefgründige Perspektive und Benchmarking-Funktionen, die allein mit Primärdaten nur schwer zu erreichen wären.

Woher bezieht Arbor Sekundärdaten?

Die genauen und umfassenden Bewertungen des CO2-Fußabdrucks von Arbor basieren auf unserer strategischen Beschaffung von Sekundärdaten. Durch die Nutzung mehrerer international anerkannter Quellen stellt Arbor sicher, dass seine Analysen sowohl robust als auch zuverlässig sind. Dazu gehören eine Reihe von Datenbanken und Veröffentlichungen, die für ihre Autorität und Genauigkeit im Umweltbereich bekannt sind:

- Handelsdaten und Energienetzinformationen: Ermöglicht einen Makroüberblick über Emissionstrends und Abhängigkeiten.

- LCA-Datenbanken (z. B. Öko-Erfinde, GABI): Bereitstellung detaillierter Einblicke in die Umweltauswirkungen verschiedener Materialien und Prozesse.

- Daten zu Transportrouten: Bietet einen Einblick in die Emissionen, die durch Logistik- und Lieferkettenaktivitäten entstehen.

- Die firmeneigenen Emissionsfaktordaten und Ökobilanzstudien von Arbor: Weitere Verfeinerung des Verständnisses spezifischer Emissionsfaktoren.

Diese kuratierte Auswahl an Datenquellen ermöglicht es Arbor, Unternehmen die Einblicke zu geben, die sie benötigen, um ihre Nachhaltigkeitsziele effektiv zu gestalten.

Was sind die Vorteile von Sekundärdaten?

Die strategische Verwendung von Sekundärdaten bei der Messung von CO2-Emissionen bringt mehrere deutliche Vorteile mit sich:

- Barrierefreiheit: Es ermöglicht Analysen, auch wenn die Erfassung von Primärdaten schwierig ist.

- Wirtschaftlichkeit: Besonders nützlich, um breite Bereiche der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens abzudecken, ohne dass eine umfangreiche Primärdatenerfassung erforderlich ist.

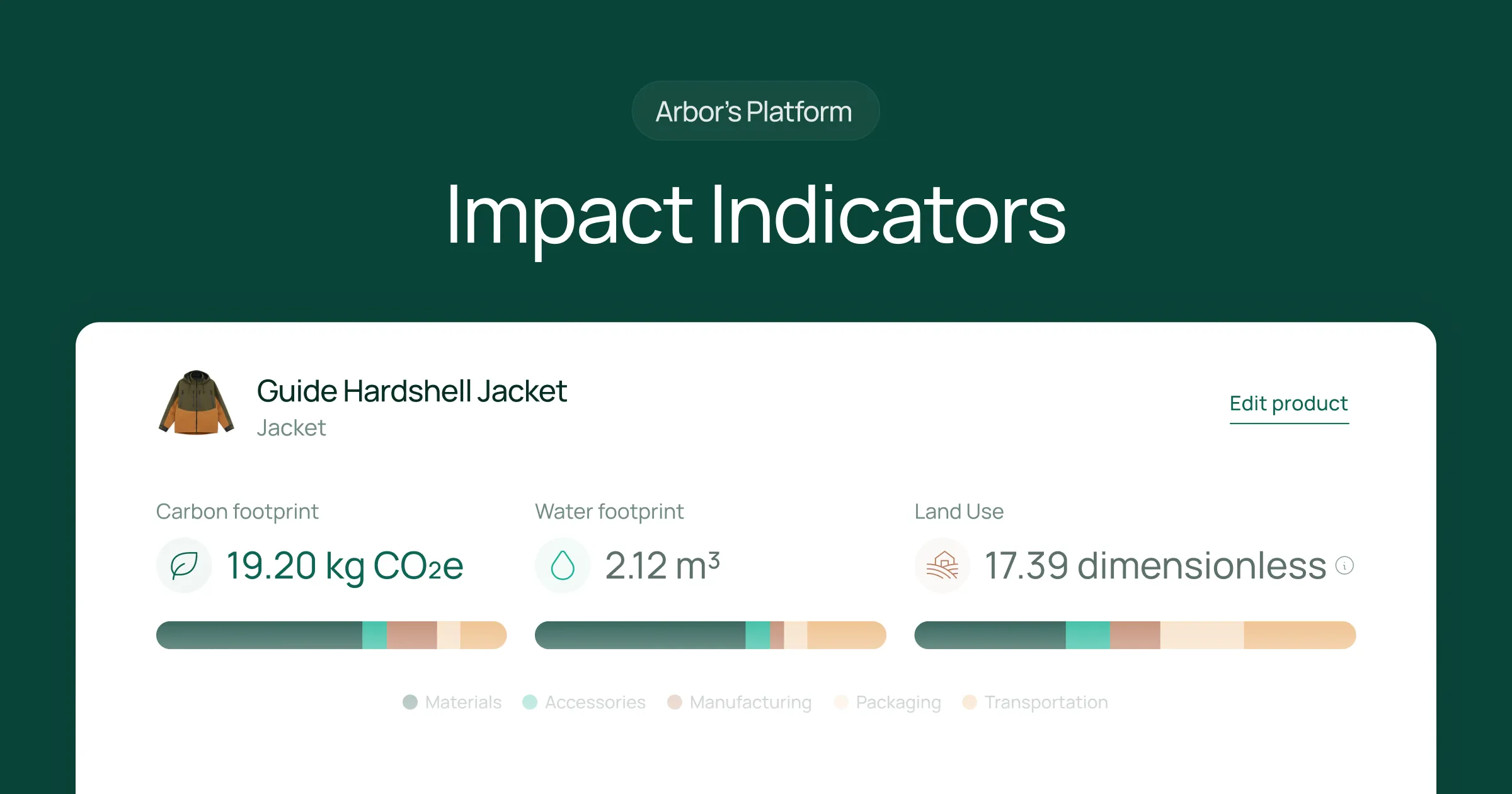

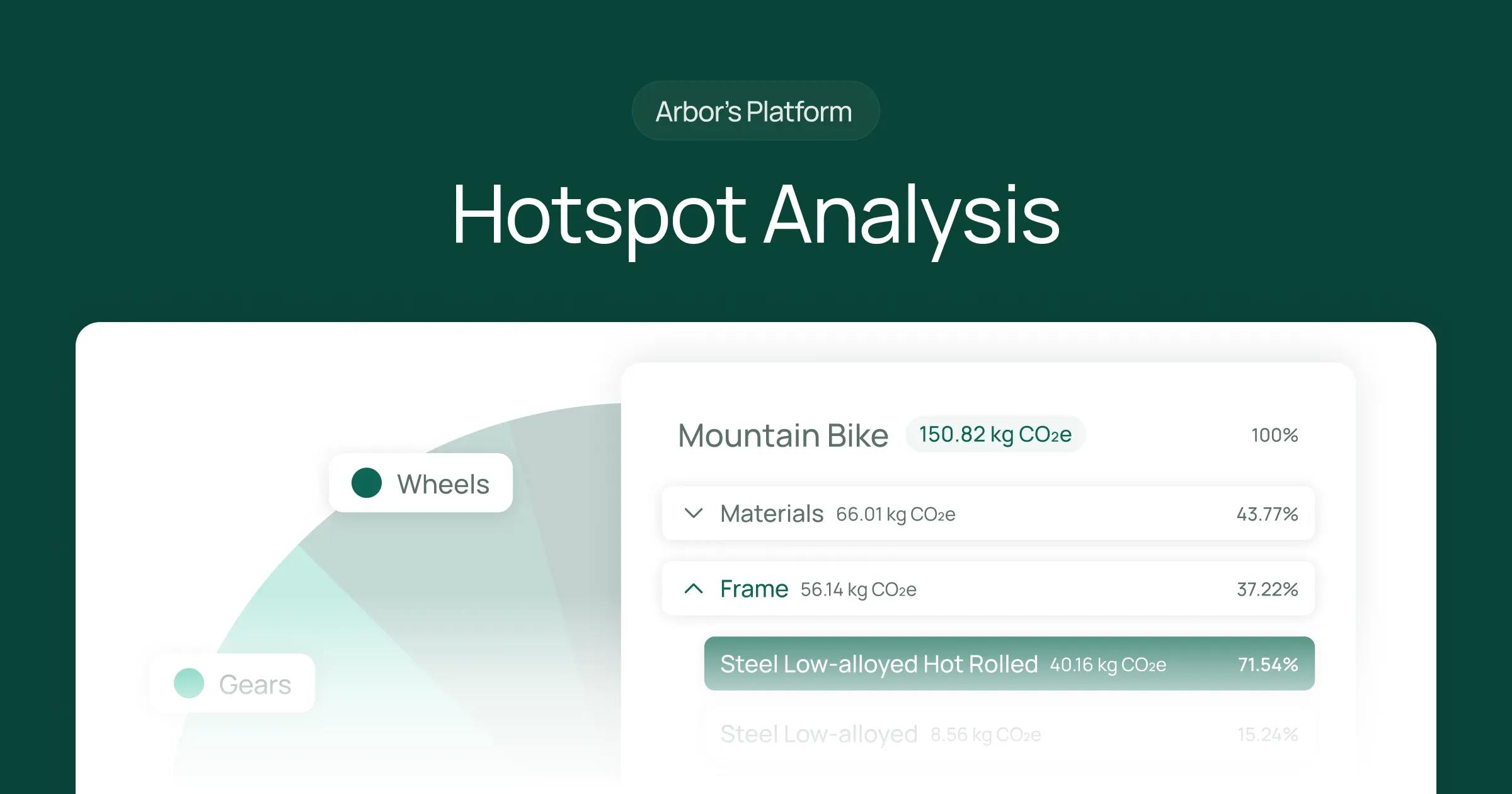

- Benchmarking und Hotspot-Identifizierung: Erleichtert das Verständnis der breiteren Emissionslandschaft und die Identifizierung von Bereichen, in denen gezielte Verbesserungen erforderlich sind.

- Emissionen aus Scope 1, 2 und 3 Einblicke: Dieses Tool hilft Unternehmen dabei, ihren gesamten Emissionsfußabdruck zu analysieren, und ermöglicht eine strategische Planung zur Reduzierung in allen Bereichen.

Diese Vorteile machen Sekundärdaten zu einem wichtigen Bestandteil des Instrumentariums für Unternehmen, die ihre Umweltauswirkungen verstehen und abschwächen wollen.

Was sind die Nachteile von Sekundärdaten?

Die Abhängigkeit von Sekundärdaten ist jedoch nicht ohne Herausforderungen:

- Mögliche Fehlausrichtung: Es spiegelt möglicherweise nicht genau die einzigartigen Aspekte der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens wider oder erfasst nicht die Nuancen seiner spezifischen Initiativen zur Emissionsreduzierung.

- Probleme mit der Vergleichbarkeit: Aufgrund der Datengranularität und der Kontextabweichungen kann ein direkter Vergleich schwierig sein THG-Emissionen zwischen Lieferanten in derselben Wertschöpfungskette.

- Einschränkung der Fortschrittsüberwachung: Der generalisierte Charakter der Daten könnte Hindernisse bei der Verfolgung von Netto-Null-Zielen darstellen.

Trotz dieser Überlegungen sind Sekundärdaten nach wie vor eine unverzichtbare Ressource im Arsenal von Umweltanalysten. Sie liefern wertvolle Erkenntnisse, die die direkt von Unternehmen gesammelten Primärdaten verbessern und ergänzen.

Für Unternehmen, die sich auf den Weg zur Nachhaltigkeit machen, ist es unerlässlich, die Stärken und Grenzen sekundärer Daten zu verstehen. Durch die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit Primärdaten, wo immer möglich, können sich Unternehmen einen umfassenderen Überblick über ihren CO2-Fußabdruck verschaffen und so effektivere Strategien zur Reduzierung und zum Management entwickeln. Verwenden Die Plattform von Arbor um auf wichtige Sekundärdaten zuzugreifen, die Ihre CO2-Emissionsmessung ergänzen!

Was ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärdaten?

Beim Vergleich von Primär- und Sekundärdaten spielen beide Datentypen unterschiedliche, sich ergänzende Rollen in den Nachhaltigkeitsbemühungen eines Unternehmens, wobei jeder seine eigenen Vor- und Nachteile hat.

Primäre Daten wird direkt aus den betrieblichen Abläufen eines Unternehmens gewonnen und liefert spezifische, unverfälschte Einblicke in die Umweltauswirkungen. Da es direkt aus betrieblichen Aktivitäten wie Produktionsprozessen, Verkaufstransaktionen und der Nutzung von Versorgungsunternehmen gewonnen wird, ist es von unschätzbarem Wert für präzise Bewertungen des CO2-Fußabdrucks und gezielte Reduktionsstrategien.

Seine Genauigkeit und Spezifität ermöglichen es Unternehmen, detaillierte Benchmarks durchzuführen, Fortschritte bei der Emissionsreduzierung effektiv zu verfolgen und genaue Treibhausgasvergleiche zwischen Lieferanten derselben Wertschöpfungskette anzustellen. Das Sammeln und Anwenden von Primärdaten kann jedoch ressourcenintensiv und kostspielig sein und kann mit einer Komplexität bei der Überprüfung und Erfassung von Daten verbunden sein.

Umgekehrt sekundäre Daten wird nicht direkt aus den spezifischen Aktionen oder Prozessen eines Unternehmens erfasst, sondern aus externen Datensätzen und Untersuchungen gewonnen. Diese Daten ergänzen die Primärdaten, indem sie einen breiteren Kontext und branchenspezifische Benchmarks liefern, wenn eine direkte Datenerhebung nicht möglich ist. Beispiele hierfür sind Branchen-Benchmarks, Lebenszyklusdatenbanken und wissenschaftliche Arbeiten, die die Bewertung der CO2-Emissionen um eine breitere Perspektive bereichern.

Die Vorteile von Sekundärdaten liegen in ihrer Zugänglichkeit und Wirtschaftlichkeit. Sie ermöglichen es Unternehmen, breite Betriebsbereiche abzudecken und ihre Emissionen in Bezug auf die gesamte Branche zu verstehen. Sie geben jedoch möglicherweise nicht immer genau die spezifischen Abläufe eines Unternehmens oder die Nuancen seiner Initiativen zur Emissionsreduzierung wieder, was direkte Vergleiche und die Verfolgung von Netto-Null-Zielen möglicherweise erschwert.

Primärdaten bieten einen überragenden Detaillierungsgrad, der spezifisch für die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ist, und sind daher für eine genaue Emissionsmessung und -verwaltung von entscheidender Bedeutung. Sekundärdaten sind zwar möglicherweise nicht spezifisch, liefern aber wichtige Kontextinformationen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Bemühungen in der breiteren Umweltlandschaft zu positionieren. Zusammen bilden sie eine umfassende Datengrundlage, auf der Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck effektiv bewerten, verwalten und reduzieren können. Mithilfe von Plattformen wie Laube ermöglicht es Unternehmen, beide Datentypen nahtlos in ihre Nachhaltigkeitsstrategien zu integrieren und so einen soliden Ansatz zur Erreichung ihrer Umweltziele sicherzustellen.

Zusammenfassung

Dieser tiefe Einblick in die Feinheiten der Primär- und Sekundärdaten bei der Messung von CO2-Emissionen unterstreicht deren Bedeutung für Unternehmen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Primärdaten, die direkt aus den betrieblichen Aktivitäten eines Unternehmens stammen, liefern unverfälschte Erkenntnisse, die für eine präzise Bewertung des CO2-Fußabdrucks und die Formulierung gezielter Reduktionsstrategien unerlässlich sind. Sie ermöglichen es Unternehmen, Benchmarks zu erstellen, Emissionsreduktionen genau zu verfolgen und Treibhausgasemissionen effektiv zu vergleichen. Dies ist jedoch mit Herausforderungen verbunden, einschließlich der Kosten, des Zeitaufwands und der Komplexität der Erfassung und Überprüfung.

Auf der anderen Seite dienen Sekundärdaten als entscheidende Ergänzung, insbesondere wenn auf Primärdaten nicht zugegriffen werden kann. Es bietet umfassendere Brancheneinblicke und Benchmarks aus externen Quellen. Es mag zwar nicht die Spezifität von Primärdaten aufweisen und potenzielle Probleme bei der Abstimmung aufwerfen, doch aufgrund ihrer Zugänglichkeit und Kostenwirksamkeit sind sie für das Verständnis und die Minderung von Umweltauswirkungen von unschätzbarem Wert.

Primär- und Sekundärdaten bieten einen umfassenden, vielseitigen Überblick über den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens und ermöglichen fundierte, strategische Entscheidungen zur Erreichung der Netto-Null-Ziele über Plattformen wie Arbor. Dieser kombinierte Ansatz unterstreicht die Notwendigkeit, beide Datentypen für eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie zu nutzen.

Sprechen Sie mit den Kohlenstoffexperten von Arbor um unsere branchenführenden Sekundärdaten zu ergänzen und Ihre Datenlücken zu schließen.

Messen Sie Ihre CO2-Emissionen mit Arbor

Einfache, unkomplizierte CO2-Bilanzierung.

Häufig gestellte Fragen zu Primär- und Sekundärdaten

Wie können Primär- und Sekundärdaten kombiniert werden, um robustere Ergebnisse bei Nachhaltigkeitsbewertungen zu erzielen?

Die Integration von Primär- und Sekundärdaten bietet einen vielseitigen Ansatz für Nachhaltigkeitsbewertungen, der die Robustheit und Aussagekraft der Ergebnisse erhöht. So funktioniert diese Kombination effektiv:

Primäre Datenerfassung: Primärdaten werden aus erster Hand gesammelt und sind speziell auf die Ziele der Bewertung zugeschnitten. Dazu können Umfragen, Interviews und direkte Beobachtungen gehören, die neue, spezifische Erkenntnisse liefern, die für das Projekt direkt relevant sind.

Sekundäre Datennutzung: Sekundärdaten umfassen Informationen, die von anderen Forschern oder Organisationen gesammelt wurden, wie Datenbanken, frühere Studien und offizielle Statistiken. Diese Daten bieten einen breiteren Kontext und helfen dabei, die anhand von Primärdaten vorgenommenen Interpretationen zu vergleichen, zu vergleichen und zu verbessern.

Verbesserte Datengenauigkeit und Validität

- Gegenüberprüfung: Die Verwendung beider Datentypen ermöglicht den Abgleich von Informationen. Primärdaten können durch Trends und Muster gestützt und validiert werden, die in sekundären Quellen identifiziert wurden.

- Lücken füllen: Sekundärdaten können die Lücken in Primärdaten füllen, insbesondere in Bereichen, in denen die Erfassung neuer Daten durch Ressourcen oder logistische Probleme eingeschränkt ist.

Wirtschaftlichkeit und Effizienz

Die Kombination beider Datentypen kann kostengünstiger sein. Sekundärdaten bieten eine kostenlose oder kostengünstige Grundlage, während sich Primärdaten auf bestimmte, strategische Bereiche konzentrieren, wodurch unnötige Ausgaben für die Datenerfassung minimiert werden.

Aus welchen Quellen stammen Primär- und Sekundärdaten für die Bewertung der Ökobilanz und des CO2-Fußabdrucks?

Bei der Durchführung von Lebenszyklusanalysen (LCA) und der Bestimmung des CO2-Fußabdrucks sind genaue Daten von entscheidender Bedeutung. Lassen Sie uns die verschiedenen Quellen primärer und sekundärer Daten untersuchen, die bei diesen Umweltprüfungen hilfreich sein können.

Primäre Datenquellen

Primärdaten bestehen aus Originalinformationen, die aus erster Hand gesammelt wurden. Diese Quellen sind entscheidend für die Generierung hochpräziser Daten, die auf bestimmte Projekte zugeschnitten sind. Zu den Quellen der Primärdaten gehören:

- Betriebskennzahlen aus der Produktion: Die Installation und Verwendung von Überwachungsgeräten in Produktionsumgebungen ermöglicht die präzise Messung des Energieverbrauchs, der Ausgangsraten und anderer wichtiger Betriebskennzahlen. Diese Daten können für die Bewertung der Effizienz und der Umweltauswirkungen von entscheidender Bedeutung sein.

- Lieferantenbefragungen: Die Zusammenarbeit mit Lieferanten, um direktes Feedback und Daten zu erhalten, kann von entscheidender Bedeutung sein. Beispielsweise können Umfragen verwendet werden, um die von den Lieferanten verwendeten Transportarten zu überprüfen, einschließlich der Einzelheiten der zurückgelegten Entfernungen und logistischer Details. Dies hilft beim Verständnis des CO2-Fußabdrucks der Lieferkette.

- Kontrollierte Labortests: Die Durchführung von Experimenten in einer kontrollierten Umgebung, beispielsweise in einem Labor, ermöglicht es Forschern, bestimmte Variablen wie Emissionswerte bei chemischen Reaktionen zu isolieren und zu messen. Diese Art von Daten ist für die Validierung der Produktsicherheit und der Einhaltung der Umweltvorschriften unerlässlich.

- Feedback der Nutzer: Die Erfassung von Daten direkt von den Endnutzern durch strukturierte Umfragen gibt Aufschluss darüber, wie Produkte in realen Szenarien verwendet werden. Diese Informationen können als Leitfaden für Produktverbesserungen dienen und auf Verhaltensmuster der Nutzer für Nachhaltigkeitsstudien hinweisen.

Um die Qualität der Primärdaten sicherzustellen, müssen während der Datenerhebungsphase strenge Protokolle eingehalten werden, was die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Informationen erhöht.

Sekundäre Datenquellen

Sekundärdaten werden dagegen aus zuvor durchgeführten Studien und bestehenden Datenbanken gesammelt. Sie dienen als wichtige Ergänzung zu Primärdaten, indem sie einen breiteren Kontext und unterstützende Beweise bieten. Zu den wichtigsten Quellen für Sekundärdaten gehören:

- Regierungsbehörden: Zum Beispiel Links zu Umwelt- und Emissionsdaten.

- Akademische und wissenschaftliche Forschung: Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften bieten von Experten begutachtete Forschungsergebnisse.

- Branchenberichte: Diese werden häufig von Industrieverbänden oder bestimmten Sektoren zusammengestellt und enthalten detaillierte Umweltdaten.

- Internationale Organisationen: Einrichtungen wie die Internationale Energieagentur liefern umfassende Statistiken und Berichte zur globalen Energie.

- Datenbanken: Seriöse Datenbanken wie Ecoinvent liefern wichtige Daten für verschiedene Umweltverträglichkeitsprüfungen.

Durch die effektive Kombination von primären und sekundären Datenquellen können Forscher Ökobilanzberechnungen und CO2-Fußabdruckberechnungen durchführen, die sowohl detailliert als auch repräsentativ für umfassendere Umweltauswirkungen sind. Jede Art von Daten spielt eine entscheidende Rolle bei der Bereicherung der Bewertung und gewährleistet sowohl die Tiefe als auch die Breite der Umweltstudien.

Was sind Beispiele für sekundäre Datenquellen und wie werden sie bei der Berechnung der Ökobilanz und des CO2-Fußabdrucks verwendet?

Sekundärdaten spielen eine entscheidende Rolle in der Umweltforschung, insbesondere bei der Lebenszyklusanalyse (LCA) und der Berechnung des CO2-Fußabdrucks von Produkten oder Prozessen. Diese Art von Daten wurde ursprünglich nicht vom Forscher gesammelt, sondern stammt aus anderen Veröffentlichungen oder Datenbanken. Es ist besonders nützlich in Kontexten, in denen das Sammeln von Daten aus erster Hand zu kostspielig oder logistisch schwierig ist.

Wichtige Quellen für Sekundärdaten:

- Regierungs- und Statistikdatenbanken: Diese liefern häufig umfassende Daten zu einer Vielzahl von Faktoren im Zusammenhang mit Umweltauswirkungen, beispielsweise zu Emissionen aus verschiedenen Branchen.

- Branchenspezifische Berichte: Von Branchenverbänden veröffentlichte Berichte können Einblicke in den durchschnittlichen Energieverbrauch und das Abfallaufkommen bieten, die für die Ökobilanz von entscheidender Bedeutung sind.

- Wissenschaftliche und wissenschaftliche Literatur: Forschungsarbeiten und Artikel enthalten häufig quantifizierte Ergebnisse zu Aspekten wie den Lebenszyklusemissionen bestimmter Materialien oder Produkte.

- Globale und regionale Emissionsdatenbanken: Diese Datenbanken stellen Emissionsfaktoren zusammen, die für die Berechnung des CO2-Fußabdrucks unerlässlich sind.

Verwendung bei der Bewertung von Ökobilanz und CO2-Fußabdruck:

Sekundärdaten werden in großem Umfang zur Bewertung der Umweltauswirkungen während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts oder zur Quantifizierung des CO2-Fußabdrucks von Aktivitäten verwendet. So geht's:

- Festlegung von Basislinien: Es hilft bei der Festlegung von Vergleichswerten, wie z. B. dem durchschnittlichen Kohlendioxidausstoß bei der Herstellung einer Tonne Stahl.

- Füllen von Datenlücken: In vielen Fällen sind Primärdaten nicht für jeden Aspekt des Lebenszyklus verfügbar. Sekundäre Quellen füllen diese Lücke und ermöglichen eine umfassendere Bewertung.

- Reduzierung der Kosten: Das Sammeln von Primärdaten kann teuer und zeitaufwändig sein. Die Verwendung von Sekundärdaten reduziert sowohl die Kosten als auch den Aufwand erheblich.

- Erweiterung der Reichweite: Es ermöglicht Forschern, breitere geografische und zeitliche Dimensionen in ihre Studien einzubeziehen, ohne direkt Daten zu erheben.

Vorteile und Herausforderungen:

Während Sekundärdaten aufgrund ihrer Zugänglichkeit und ihres Umfangs von unschätzbarem Wert sind, hat es auch Nachteile, sich darauf zu verlassen. Aufgrund ihres generalisierten Charakters entsprechen sie möglicherweise nicht immer genau den spezifischen Bedingungen einer Studie, was die Relevanz und Genauigkeit der Daten vor Herausforderungen stellt. Darüber hinaus haben Forscher wenig Kontrolle über die Qualität der Sekundärdaten, weshalb häufig eine Validierung oder ein Abgleich mit anderen Quellen erforderlich ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sekundäre Datenquellen für die Durchführung von Ökobilanzanalysen und die Schätzung des CO2-Fußabdrucks von grundlegender Bedeutung sind. Sie liefern wichtige Daten, die sonst unerreichbar wären, und leisten einen wichtigen Beitrag zu den Bereichen nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz. Dennoch sind sorgfältige Überlegungen und eine sorgfältige Handhabung erforderlich, um die mit ihrer Verwendung verbundenen Einschränkungen zu verringern.

Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Primär- und Sekundärdaten bei der Lebenszyklusanalyse (LCA) und der Berechnung des CO2-Fußabdrucks?

Überblick über die Primärdaten

Bei der Lebenszyklusanalyse (LCA) und der Berechnung des CO2-Fußabdrucks handelt es sich bei den Primärdaten um Daten, die direkt an der Quelle erhoben werden. Diese Methode beinhaltet umfassende Untersuchungen und Aufzeichnungen zu bestimmten Aspekten eines Produkts, Prozesses oder einer Dienstleistung. Wenn Forscher oder Analysten Primärdaten sammeln, beschäftigen sie sich in der Regel direkt mit den beteiligten Elementen, z. B. indem sie die Ein- und Ausgänge während der Herstellungsphase bewerten oder indem sie die Emissionen während der Nutzung messen. Zu den häufigsten Quellen für Primärdaten gehören direkte Messungen, Erhebungen aus erster Hand und Beobachtungen in den Betriebsräumen.

Vorteile von Primärdaten:

- Spezifität für die Bedürfnisse der Studie

- Bessere Kontrolle über die Datenqualität

- Aktualisierte und hochrelevante Daten

Überblick über sekundäre Daten

Sekundärdaten sind dagegen Informationen, die bereits von anderen Parteien gesammelt, verarbeitet und veröffentlicht wurden. Auf diese Art von Daten wird in der Regel über externe Quellen wie Fachzeitschriften, Branchenberichte, Regierungsdatenbanken und andere digitale Veröffentlichungen zugegriffen. Bei den Methoden zur Ökobilanzierung und zum CO2-Fußabdruck sind Sekundärdaten unglaublich nützlich, insbesondere für Basisvergleiche oder wenn die Erfassung primärer Daten zu kostspielig, zeitaufwändig oder logistisch unmöglich ist.

Vorteile von Sekundärdaten:

- Kostengünstig und zeitsparend

- Eine breite Berichterstattung kann einen umfassenderen Überblick bieten

- Zugänglich für den Vergleich und die Kontextualisierung bestimmter Ergebnisse

Die wichtigsten Unterschiede

- Quelle der Daten: Primärdaten werden direkt von den Forschern gesammelt, während Sekundärdaten aus zuvor durchgeführten Studien und Ergebnissen stammen.

- Zeit und Kosten: Das Sammeln von Primärdaten kann im Vergleich zur Verwendung von Sekundärdaten, die normalerweise leicht zugänglich und kostengünstiger sind, zeitaufwändig und teuer sein.

- Spezifität und Relevanz: Die Primärdaten sind auf die spezifischen Bedürfnisse der Forschung zugeschnitten und daher hochrelevant, aber eng fokussiert. Sekundärdaten bieten einen breiteren Kontext, stimmen aber möglicherweise nicht perfekt mit den spezifischen Parametern neuer Forschungsarbeiten überein.

- Kontrolle der Daten: Mit Primärdaten hat der Forscher die Kontrolle über die Qualität und Spezifität der gesammelten Informationen. Diese Kontrolle wird aufgegeben, wenn auf sekundäre Datenquellen zurückgegriffen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Primär- als auch Sekundärdaten für die Berechnung der Ökobilanz und des CO2-Fußabdrucks von entscheidender Bedeutung sind. Die Wahl zwischen ihnen hängt vom Gleichgewicht zwischen Genauigkeitsanforderungen, Budget, Zeitbeschränkungen und dem Umfang der Forschung ab. Die effiziente Nutzung beider Datentypen kann oft zu den robustesten und zuverlässigsten Analysen führen.

.webp)

%20Arbor.avif)

%20Arbor.avif)

.avif)

%20Arbor%20Canada.avif)

.avif)

%20Arbor.avif)

.avif)

_.avif)

.avif)

%20Arbor.avif)

%20Software%20and%20Tools.avif)

.avif)

.avif)

%20EU%20Regulation.avif)

.avif)

.avif)

%20Arbor.avif)

.avif)